https://www.ilponterivista.com/shop/prodotto/il-ponte-numero-6-2022/”>

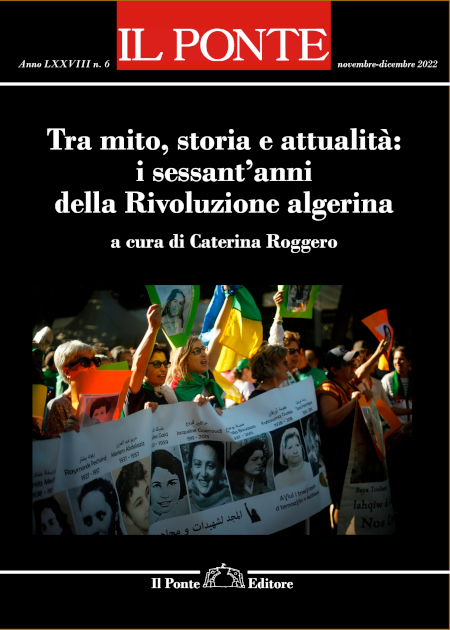

Tra mito, storia e attualità: i sessant’anni della rivoluzione algerina

a cura di Caterina Roggero

Caterina Roggero, Tra mito, storia e attualità: i sessant’anni della Rivoluzione algerina

Francesco Tamburini, Storia e Rivoluzione nei testi costituzionali algerini dal 1963 a oggi

Caterina Roggero, I militari e la politica dell’Algeria dall’indipendenza a oggi

Lorenzo Scala, L’esperienza dello sviluppo socialista nell’Algeria degli anni Sessanta e Settanta: un bilancio

Vermondo Brugnatelli, I Berberi d’Algeria prima e dopo la rivoluzione

Luca Peretti, «La battaglia d’Algeri» di Gillo Pontecorvo, rifiuti e “censure”

Carlo Podaliri e C. Mario Lanzafame, Il taccuino di Silvio Pampiglione (El Bayadh, 1962-1963). Un medico italiano racconta le storie di torturati algerini

Andrea Brazzoduro, Algeria, Francia: una «storia d’amore»? Oltre una memoria nazionalista, colonialista e patriarcale

Jolanda Guardi, La rivoluzione nella letteratura algerina in lingua araba

Paola Caridi, Casbah. La città nuda

Nadira Haraigue, I giovani e il Fln: la disillusione nei movimenti dell’ottobre ’88

Karim Metref, L’indipendenza confiscata. Le lotte per una Algeria libera e democratica dalla guerra di liberazione alla protesta dell’Hirak

Giulia Crisci, «E allora perché non l’ideale folle di una società egualitaria?» Continuare a lottare perché la Rivoluzione si compia

Saadia Gacem, Femminismo e Hirak. Una lotta nella lotta

Lanfranco Binni, L’imbroglio ucraino

Patrizia Bernardini, Risiko, versione 5.0

Tomaso Montanari, Caccia alle streghe

Giancarlo Scarpari, Democrazia e populismo

Marcello Rossi, Eran trecento…

Paolo Bagnoli, La democrazia commissariata

Emiliano Brancaccio, Critica e crescita della conoscenza in economia

Leonardo Bargigli, Inflazione, occupazione e pandemia nei dati macroeconomici del 2021

Henri Lefebvre, Pensare la pace

Raffaele Ruggiero, Forme della resistenza. La corrispondenza tra Aldo Capitini e Luigi Russo

Michele Feo, Dalla poesia ai gavettoni

Paolo Pietrangeli, Come nacque «Contessa», con una presentazione di Giampaolo Borghello

Roberto Barzanti, Un bilancio delle iniziative sul pensatore e poeta recanatese. Notizie dalle officine Leopardi

Carla Ammannati, Un incontro felice: Marilynne Robinson

Floriano Romboli, La testimonianza artistico-culturale di Pier Paolo Pasolini

Roberto Passini, Dal partito popolare di massa al partito tecnocratico liberale

Landscapes

Paesaggi

a cura di Giuliano Pelfer

Giuliano Pelfer e Marcello Rossi, Questo speciale

Giuliano Pelfer, Sul concetto di landscape e sulla sua storia

Philippe Descola, Landscape come trasfigurazione

Angelo Baracca, Cyber-landscape, intelligenza artificiale e guerre

Sergio Luzzi, Chiara Bartalucci, Sara Delle Macchie, Vie En.Ro.Se. Ingegneria S.r.l., Paesaggi sonori: identità del tempo e dello spazio

Elisa Nocella ed Enrico Alleva, Fatti e misfatti del concetto di adattamento biologico

Maria Laura Giacobello, Il Prometeo “imprevidente”. Nuove vie per una saggezza antica

Delio Salottolo, Paesaggi dell’antropocene tra creazione e lacerazione: è ancora possibile una rivoluzione simbolica e politica?

Enzo Ferrara, Visioni per il prossimo millennio: umanità e scienza in prospettiva sostenibile

Giuliano Pelfer, Dalla Landscape Archaeology all’ecologia storica: verso una strategia di ricerca integrata sul cambiamento globale

Enzo Ferrara, L’imbarazzo di doversi estinguere

Angelo Baracca, Guerre e ambiente

Pier Giorgio Ardeni, Di paesaggi, pandemie e degli effetti dello sviluppo

Maurizio Pallante, Disegnare le città per il ventunesimo secolo

Michele F. Fontefrancesco, Paesaggio tra abbandono rurale e continuità

Maurizio Pallante, Agevolare, in punta di piedi, il ripopolamento delle aree interne

Gregorio Taccola, Il cavaliere dell’Apocalisse alla foce del fiume Magra: domande e metodologie di una ricerca-azione per lo studio integrato del territorio

Giuliano Pelfer, Piergiovanni Pelfer, Marcello Rossi, Ragioni e modalità di un progetto per un Landscapes Evolution Observatory (LEO)